「大好きな愛犬と一緒に、風を感じながらバイクで走れたら最高!」

そんな風に考えているバイク乗りさんも多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待ってください!バイクに犬を乗せるのって、そもそも法律的にOKなの? 安全面は大丈夫? といった疑問や不安もたくさんありますよね。

バイクに犬を乗せるのは法律的に大丈夫?まずは確認しよう

このセクションのポイント

- 法律上、犬は「荷物」扱い。乗せること自体は禁止されていない。

- ただし、積み方にはルールがあり、違反すると罰則も。

- 安全な固定と運転への配慮が必須。

道路交通法とペット乗車の関係

まず気になるのが法律の問題。

法律上、犬(ペット)は人間ではなく「荷物(積載物)」として扱われます。

そのため、「乗車定員オーバー」にはなりませんが、「荷物」としてのルールを守る必要があります。

違反にならないための注意点

「荷物」として犬を乗せる場合、以下の点に注意しないと 道路交通法違反 に問われる可能性があります。

- 積載方法: 運転者の視界を妨げたり、ハンドル操作の邪魔になったりするような乗せ方はNGです(例:膝の上に乗せる)。 【乗車積載方法違反】

- 積載サイズ・重量制限: バイクに積める荷物のサイズや重さには制限があります。

- 重量: 自動二輪(51cc以上)は 60kg まで、原付(50cc以下)は 30kg まで。

- サイズ: 積載装置(キャリアなど)からのはみ出し幅などが決められています。(長さ+30cm、幅+左右15cm、高さ地上から2m)

- これを超えると 【積載物大きさ制限超過違反】 などになります。大型犬の場合は特に重量に注意が必要です。

- 安全な固定: 走行中に犬が落下しないように、キャリーバッグやケージなどで しっかりと固定する義務 があります。落下させてしまうと 【転落等防止措置義務違反】 などに問われます。

これらの違反には、反則金(原付5,000円、二輪6,000円など)や違反点数が科せられます。ルールを守って安全に乗せることが大前提です。

バイクでの犬の移動に関する最近の判例や事例

大きな裁判になったような事例はあまり聞きませんが、警察による取り締まりで、上記の積載方法違反や安全義務違反として指導・検挙されるケースは考えられます。特に、不安定な乗せ方や、明らかに危険な状態での走行は、事故につながる可能性もあり、厳しく見られるでしょう。

安全に愛犬とバイクツーリングが楽しめる条件

このセクションのポイント

- 犬にとってバイクはストレスや危険も伴うことを理解する。

- 落下防止のための確実な固定が最重要。

- 事前の準備(慣らし、健康チェック、ルート計画)をしっかり行う。

法律クリアは第一歩。次に、そして最も重要なのが 愛犬の安全確保 です。

走行中の犬の安全確保の基本ポイント

バイクは、犬にとって快適な乗り物とは限りません。以下の点を理解しておきましょう。

- 振動と騒音: バイク特有の振動やエンジン音、風切り音は、犬にとって大きなストレスになる可能性があります。

- 風の影響: 走行中の風は、目を傷めたり、体温を奪ったりする原因になります。

- 気温変化: 夏は熱中症、冬は低体温症のリスクがあります。特にキャリー内は温度が変化しやすいです。

- 落下・脱走のリスク: これが最も重大な危険です。万が一、走行中に落下すれば命に関わります。

- ストレス: 慣れない環境での移動は、犬にとって大きな精神的負担になることがあります。

危険を防ぐ固定方法や意識すること

愛犬を危険から守るために、以下の点を徹底しましょう。

- 確実な固定: 犬を入れるキャリーバッグやケージは、バイクの車体にベルトや金具で 絶対に動かないように 固定します。

- 飛び出し防止: キャリーバッグのファスナーはしっかり閉め、可能であれば内側にリードフックが付いているものを選び、ハーネスに繋ぎましょう。

- 運転への配慮: 急発進・急ブレーキ・急なカーブは避け、常に犬に負担がかからないような スムーズな運転 を心がけましょう。

- 定期的な休憩: こまめに休憩を取り、犬の様子を確認し、水分補給や排泄をさせましょう。

ペットと安全に移動する準備

出発前の準備が、安全で楽しいツーリングの鍵を握ります。

- 慣らし訓練: いきなり長距離はNG。まずはバイクの音や振動、キャリーバッグに入ることに慣れさせましょう。短い距離から始め、徐々に時間を延ばしていきます。

- 健康チェック: 事前に獣医師さんに相談し、健康状態や乗り物酔いの心配がないか確認しましょう。酔い止め薬などを処方してもらうのも良いでしょう。

- ルート計画: 交通量の少ない道を選び、休憩場所(ドッグランなどがあるとベスト)を事前にチェックしておきましょう。

- 持ち物準備: 水、おやつ、トイレ用品、タオル、そして万が一のためのペット用救急セットを忘れずに。走行ルート上の動物病院も調べておくと安心です。

おすすめペット用キャリーバッグ

ここでは、安全性や機能性、口コミ評価などを基に、特におすすめのキャリーバッグタイプをご紹介します。

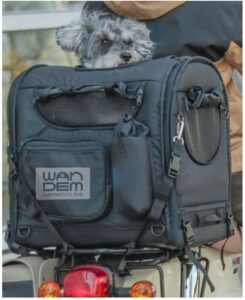

バイク専用リアボックス型キャリー

- 代表的なブランド例: WANDEM

- 特徴: バイクのリアキャリアにボルトや専用金具で強固に固定するハードケースタイプ。

- メリット:

- 非常に高い安定性と安全性。落下リスクが最も低い。

- 頑丈な作りで犬をしっかり保護。

- 内部スペースが比較的広く、中型犬にも対応可能なモデルがある。

- 風雨の影響を受けにくい。

- デメリット:

- 価格が高価。

- 重量があり、取り付けに手間がかかる場合がある。

- バイクによっては取り付けが難しい。

- こんな方におすすめ: 安全性を最優先したい方、中型犬と乗りたい方、長距離ツーリングを楽しみたい方。

必ずご自身のバイク、愛犬のサイズや性格、用途に合わせて、安全性を最優先に検討してください。

バイクに犬を乗せるのに必要な用品の紹介

このセクションのポイント

- 犬のサイズやバイクの種類に合わせて適切な用品を選ぶ。

- 安全性(固定、飛び出し防止、通気性)を最優先に。

- リュック、シート固定、リアボックスなど様々なタイプがある。

愛犬を安全・快適に乗せるためには、専用のグッズが不可欠です。

バイク用犬ゲージやキャリーバッグの選び方

どんなタイプのキャリーを選ぶかは、犬の大きさやバイクの種類、乗り方によって変わってきます。

- リュックタイプ: 小型犬向け。ライダーが背負うので、犬の様子を感じやすい。安定感があり、バイクへの固定が不要なものも。

- シート固定タイプ: タンデムシートなどに固定するバッグやプラットフォーム型。ハーネスでの固定が必須。

- リアボックスタイプ: リアキャリアに取り付ける頑丈なボックス型。中〜大型犬も可能なものがある。安定性が高く、長距離にも向きやすい。

選ぶ際の共通ポイント

- 固定の確実性: バイクにしっかり固定できるか?

- 飛び出し防止: ファスナーロックや内部リードはあるか?

- 強度・安定性: 型崩れしにくく、底面が安定しているか?

- 通気性: メッシュ窓などで十分な換気ができるか?

- サイズ: 犬が中で楽な姿勢をとれるか?(伏せや向き転換)

中型犬用・小型犬用キャリーのチェックポイント

- 小型犬: リュックタイプやシート固定タイプが主流。軽量性や持ち運びやすさも考慮。顔を出せるタイプも人気ですが、安全には十分注意が必要です。

- 中型犬: 体重制限(バイクの積載制限とキャリーの耐荷重)をクリアできるか確認。リアボックスタイプや、しっかりした作りのシート固定タイプが候補。安定感と内部スペースの広さが重要です。

おすすめのリュックや抱っこ紐の特徴と価格比較

市場には様々な製品があります。人気ブランドの例としては、

- Daisuki: リュックタイプが有名。底がしっかりしていて犬に優しいと評判。

- POW (Pets On Wheels): バイク専用設計のハードケース(リアボックス型)。安全性・快適性が高い。

- egr (イージーアール): シート固定型など、デザイン性の高い製品も。

- WANDEM: リアボックス型のペットキャリー。ベルト固定で安全性に配慮。

価格帯は数千円のソフトキャリーから、数万円する専用ハードケースまで様々です。価格だけでなく、安全性、機能性、そして愛犬との相性をよく比較検討しましょう。抱っこ紐(スリング)での運転は、操作の妨げになり非常に危険なので避けましょう。

バイクと犬の快適な積載方法まとめ

このセクションのポイント

- キャリーの固定は緩みがないか走行前・休憩時に必ず確認。

- サイドカーは安定性が高いが、導入コストや運転感覚の変化に注意。

- 犬の体重+荷物で、バイクの最大積載量を超えないように。

ペットの積載を固定する際の注意点

キャリーバッグやボックスの固定は、安全の要です。

- 複数のベルトで固定: 最低でも2ヶ所以上、できれば4点などで、前後左右にずれないようにしっかりと固定します。

- 緩みチェック: 走行前はもちろん、休憩のたびにベルトの緩みがないか必ず確認しましょう。振動で緩むことがあります。

- バランス: バイクの重心が偏らないように、できるだけ中央に近い位置に、低く積むのが理想です。

サイドカーで愛犬と一緒に走る方法

サイドカー(側車付きバイク)は、犬を乗せるには非常に安定感があり、スペースも確保しやすい方法です。

- メリット: 落下リスクが低く、犬も比較的リラックスしやすい。荷物も積みやすい。

- デメリット: 車両価格や維持費が高い。運転感覚が通常のバイクと大きく異なる。法律上は普通自動車扱いになる場合があり、免許や税金が変わることも。

- 乗せ方: サイドカー内に専用スペースを作ったり、ケージを固定したりします。飛び出し防止策は同様に必要です。

積載時に守るべき犬の体重とバイクの重量制限

繰り返しになりますが、 「犬の体重+キャリーの重さ+他の荷物の重さ」 が、バイクの最大積載量(原付30kg、二輪60kg)を超えないように、必ず計算しましょう。

走行中の犬用ヘルメットや保護用品

- 犬用ヘルメット: まだ一般的ではありませんが、万が一の衝撃や飛来物から頭部を守るために、専用のヘルメットを着用させるライダーもいます。サイズが合うか、犬が嫌がらないかがポイント。

- 犬用ゴーグル: 走行中の風やゴミ、虫から目を守ります。「Doggles(ドグルス)」などが有名です。

- 防寒着・冷却グッズ: 冬は防寒ウェア、夏はクールベストや冷却マットなどで、体温調節をサポートしましょう。

Amazonで買える便利なバイクペット用品

Amazonなどの大手通販サイトでは、様々なバイク用ペット用品が見つかります。

- レビューをしっかりチェックして、実際の使用感や注意点を確認しましょう。

- サイズ表記をよく見て、愛犬に合うか確認することが大切です。

- バイクへの取り付け方法が、自分のバイクに適合するかどうかも確認が必要です。

バイクに乗る犬の安全対策はSNSでも話題

このセクションのポイント

- SNSには工夫を凝らしたキャリーやアイデアがたくさん。

- 安全への配慮が、共感や応援につながる。

- リアルな体験談から学べることは多い。

SNSで注目されているおすすめキャリーまとめ

InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどで「#バイク犬」「#犬とツーリング」といったハッシュタグを検索すると、多くのライダーが愛犬とのツーリングの様子を発信しています。

- 市販品を上手に活用している例

- DIYで工夫を凝らしたキャリー(安全性には十分注意!)

- 様々な犬種やバイクに合わせたアイデア

SNSで見たリアルな飼い主の体験談

SNSには、成功談だけでなく、失敗談やヒヤリとした経験なども投稿されていることがあります。

- 「最初は嫌がったけど、こうやって慣らした」

- 「こんなトラブルがあったから、ここを改善した」

- 「このグッズは便利だった/イマイチだった」

こうしたリアルな声は、トラブルを未然に防ぐための貴重なヒントになります。積極的に情報を収集し、参考にしましょう。

タンデム走行で犬を乗せる時のポイント

このセクションのポイント

- 法律上、犬は「荷物」なのでタンデムの「人」数にはカウントされない。

- ただし、ライダーの操作を妨げる位置に乗せるのはNG。

- タンデムシートに固定するか、ライダーがリュックで背負うのが基本。

タンデムと違反に関わる法律の確認

「タンデム」は通常、人間が二人乗りすることを指します。バイクの乗車定員は1名または2名ですが、前述の通り、犬は法律上「荷物」扱いなので、 犬を乗せても乗車定員超過にはなりません。

ただし、 高速道路での二人乗り には、運転者の年齢(20歳以上)、免許取得期間(大型二輪または普通二輪免許を受けていた期間が3年以上)、バイクの排気量(126cc以上)などの条件があるので注意が必要です(これは人間同士の場合)。

タンデムでの犬の座り位置と固定方法

タンデム(二人乗り可能なバイク)で犬を乗せる場合、以下の方法が考えられます。

- ライダーがリュック型キャリーで背負う: 小型犬の場合に用いられる方法。ライダーの体に密着するので、比較的安定しやすい。

- タンデムシートにキャリーを固定する: シート固定タイプのキャリーやリアボックスをタンデムシート部分にしっかりと固定します。

絶対にNGな方法

- ライダーとタンデム乗員の間にそのまま乗せる(固定なし)。

- ライダーや同乗者の膝の上に乗せる。

これらは運転操作の妨げになり、非常に危険で法律違反になる可能性が高いです。

原付でも犬を乗せてツーリングは可能?

- 原付(50cc以下)でも犬を乗せることは可能。

- ただし、積載重量は30kgまで、高速道路は走行不可。

- 安定性に欠けるため、より慎重な運転と固定が必要。

原付ならではの注意点をご紹介

原付バイク(50cc以下)で愛犬とツーリングを楽しむことも、ルールを守れば可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 重量制限: 積載できる「荷物」の重さは 30kg までです。犬の体重+キャリーの重さ+他の荷物で、この制限を超えないようにしましょう。

- 走行不可道路: 原付は 高速道路や一部のバイパス を走行できません。

- パワーと安定性: 車体が小さくパワーも限られるため、荷物を積むとバランスが取りにくくなったり、坂道で速度が出にくくなったりします。

移動時の危険を回避するために

原付は二輪車に比べて安定性が低い傾向があるため、より一層の安全対策が求められます。

- キャリーの固定は、通常以上に 確実 に行い、走行中の緩みがないか頻繁にチェックしましょう。

- 急な操作は避け、法定速度を守り、 常に安定した走行 を心がけてください。

- 長距離やアップダウンの激しい道は避け、近場の慣れた道から始めるのがおすすめです。

小型犬でも安心の原付ツーリング方法

原付の場合、乗せられるのは必然的に小型犬が中心になります。

- フロントバスケット: カゴにキャリーバッグを固定する方法もありますが、ハンドル操作に影響が出ないか、犬が飛び出さないかなど、安全性には十分な配慮が必要です。

- リアキャリア: リアキャリアに小型のリアボックスやキャリーバッグを固定するのが、比較的安定しやすいでしょう。

- リュックタイプ: ライダーが背負うリュックタイプも、原付では有効な選択肢です。

犬用バイク用品の購入時に気をつけるポイント

- 安さだけで選ばず、安全性と耐久性を重視する。

- 愛犬のサイズ、性格、バイクとの相性を考慮する。

- レビューや実店舗での確認も参考に。

価格と性能を比較して選ぶ重要性

「できるだけ安く済ませたい」気持ちも分かりますが、愛犬の命を預ける用品です。 価格だけで選ぶのは絶対にやめましょう。

- 安全性(しっかり固定できるか、壊れにくそうか、飛び出し防止は万全か)

- 機能性(通気性、清掃のしやすさ、収納)

- 愛犬の快適性(十分なスペースがあるか、居心地は良さそうか)

これらのバランスを考え、価格に見合った性能があるか、よく比較検討することが重要です。

耐久性のチェックリスト

購入前や使用前に、以下の点をチェックしましょう。

- 素材: 縫製はしっかりしているか? プラスチックの場合は、強度や耐候性は十分か?

- ファスナー・金具: スムーズに開閉できるか? ロック機能はあるか? 錆びやすそうな素材ではないか?

- 固定用ベルト・器具: 十分な強度があるか? バックルはしっかり留まるか?

- 通気孔・メッシュ: 破れやすくないか? 十分な換気が確保できそうか?

- 耐荷重: 製品に表示されている耐荷重が、愛犬の体重に対して十分か?

ペット用品専門ストアとAmazonでの選び方比較

- ペット用品専門ストア(実店舗):

- メリット: 実物を見て触って確認できる。店員さんに相談できる。愛犬を連れて行って試せる場合も。

- デメリット: 品揃えが限られる場合がある。価格が高めなことも。

- Amazonなどのオンラインストア:

- メリット: 品揃えが豊富。価格比較がしやすい。レビューを参考にできる。

- デメリット: 実物を確認できない。サイズ感や質感が分かりにくい。

おすすめの選び方

可能であれば、実店舗でいくつか候補を見て、サイズ感や質感を確かめてから、オンラインストアで価格やレビューを比較して最終決定するのが良いでしょう。

愛犬とのバイクツーリングは、ルールと安全を守れば、かけがえのない素晴らしい体験になります。この記事を参考に、しっかりと準備をして、安全で楽しいバイクライフを愛犬と一緒に送ってくださいね!